जातिवाद को लेकर भारत में बहुत बवाल खड़ा किया जाता रहा है। खासकर तथाकथित जातिवादी व्यवस्था की आड़ में सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किए जाने का कुचक्र भी बढ़ा है। देशी और विदेशी लोग इस बुराई को लेकर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन क्या वह लोग ये जानते हैं की प्रत्येक धर्म और राष्ट्र में इस तरह की बुराइयां पाई जाती हैं. क्या उन्होंने सामाजिक विज्ञानं पढ़ा है ? क्या बे जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत जानते हैं? सभी धर्म के लोगों में ऊंच नीच की भावनाएं होती हैं किन्तु धर्म का इससे कोई संबंध नहीं होता।

जाति व्यवस्था-

हिंदुओं के सामाजिक जीवन की विशिष्ट व्यवस्था है, जो उनके आचरण, नैतिकता और विचारों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यह व्यवस्था कितनी पुरानी है, इसका उत्तर देना कठिन है। सनातनी हिन्दू इसे दैवी या ईश्वर प्रेरित व्यवस्था मानते हैं और ऋग्वेद से इसका सम्बंध जोड़ते हैं। लेकिन आधुनिक विद्वान इसे मानवकृत व्यवस्था मानते हैं जो किसी एक व्यक्ति द्वारा कदापि नहीं बनायी गई वरन् विभिन्न काल की परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई।

यद्यपि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मनुष्यों को चार वर्णों में विभाजित किया गया है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा प्रत्येक वर्ण का अपना विशिष्ट धर्म निरूपित किया गया है तथा अंतर्जातीय भोज अथवा अंतर्जातीय विवाह का निषेध किया गया है, तथापि वास्तविकता यह है कि हिन्दू हज़ारों जातियों और उपजातियों में विभाजित है और अंतर्जातीय भोज तथा अंतर्जातीय विवाह के प्रतिबन्ध विभिन्न समय में तथा भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न रहे हैं। आजकल अंतर्जातीय भोज सम्बंधी प्रतिबंध विशेषकर शहरों में प्राय: समाप्त हो गये हैं और अंतर्जातीय विवाह संबंधी प्रतिबंध भी शिथिल पड़ गये हैं। फिर भी जाति व्यवस्था पढ़े-लिखे भारतीयों में प्रचलित है और अब भी इस व्यवस्था के कारण हिंदुओं को अन्य धर्मावलम्बियों से सहज ही अलग किया जा सकता है।

जातियों का वर्गीकरण-

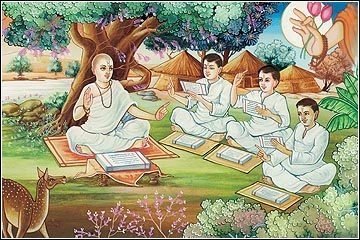

ऐतिहासिक दृष्टि से जाति व्यवस्था आरम्भिक वैदिक काल में भी विद्यमान थी, यद्यपि उस समय उसका रूप अस्पष्ट था। उत्तर वैदिक युग और सूत्रकाल में यह पुश्तैनी बन गयी और विभिन्न पेशे विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करने लगे। वेदपाठी, कर्मकांडी और पुरोहिती करने वाले ‘ब्राह्मण’ कहलाये। देश का शासन करने वाले तथा युद्ध कला में निपुण व्यक्ति ‘क्षत्रिय’ कहलाए और सर्वसाधारण, जिनका मुख्य धंधा व्यवसाय और वाणिज्य था, ‘वैश्य’ कहलाए। शेष लोग, जिनका धन्धा सेवा करना था, ‘शूद्र’ नाम से पुकारे जाने लगे। ऐतिहासिक काल में मौर्य शूद्र माने जाते थे।

मेगस्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, लोगों को सात जातियों में विभाजित किया है जो पुश्तैनी जातियाँ होने के बजाय वास्तव में पेशों के आधार पर वर्गीकृत जातियाँ थीं। उसने लिखा है, दार्शनिकों को छोड़कर, जो समाज के शीर्षस्थ स्थान पर थे, अन्य लोगों के लिए अंतर्जातीय विवाह अथवा पुश्तैनी पेशा बदलना वर्जित था। उसके बाद के काल में जो विदेशी विजेताओं के रूप में अथवा आप्रवासियों के रूप में भारत आए, उन सबको हिन्दू धर्म में अंगीकार कर लिया गया और उनके धंधों के अनुसार उन्हें विभिन्न जातियों में स्थान मिल गया।

पढ़ें: भारत का मूल निवासी कौन जानिए विस्तार से?

युद्ध करने वाले लोगों को क्षत्रिय जाति में स्थान मिला और वे ‘राजपूत’ कहलाए। इसी प्रकार गोंड आदि आदिवासियों को भी, जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से महत्त्व प्राप्त कर लिया था, क्षत्रियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गयी। मुसलमानों के आक्रमण एवं देश को विजय कर लेने के समय तक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक गतिशील संस्था थी। मुसलमानों के आने के बाद जाति बंधन और कड़े पड़ गये। लड़ाई के मैदान में मुसलमानों का मुकाबला करने में असमर्थ होने पर हिन्दुओं ने अपनी रक्षा निष्क्रिय रूप से जातीय प्रतिबंधों की कड़ाई में और वृद्धि करते हुए की।

इस रीति से भारत में मुसलमानों के अनेक शताब्दियों के शासनकाल में हिन्दू तथा हिन्दू धर्म को जीवित रखा गया। आधुनिक काल में जाति प्रथा की कड़ाई हिन्दुओं में आधुनिक ज्ञान और विचारों के प्रसार के फलस्वरूप काफ़ी शिथिल पड़ गयी है। भारतीय गणतंत्र की नीति धीरे-धीरे जातीय भेदभाव और प्रतिबंधों को समाप्त करने की है।

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.